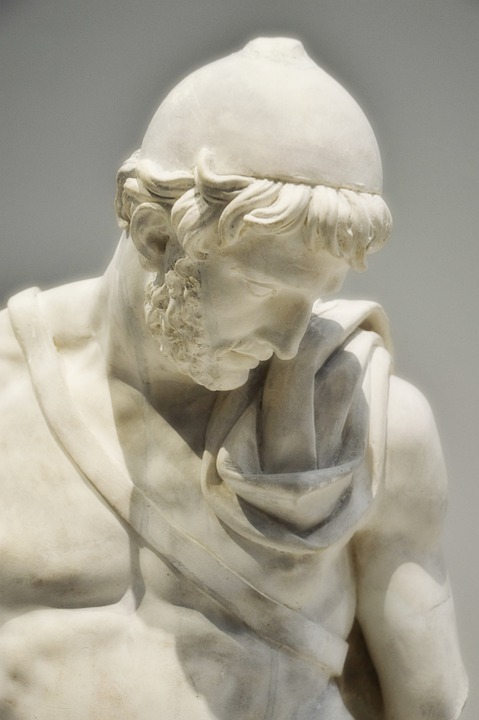

La cecità in Pascoli

“Il cieco”

Chi l’udi prima piangere? Fu l’alba.

Egli piangeva; e, per udirlo, ascese

Qualche ramarro per una vitalba.

E strettero, per breve ora, sospese

Su quel capo due grandi aquile fosche.

Presso era un cane, con le zampe tese

All’aria, morto; tra un ronzio di mosche.

“Donde venni non so; nè dove io vada

saper m’è dato. Il filo del pensiero

che mi reggeva, per la cieca strada,

da voci a voci, dal dì nero al nero

tacer notturno (m’addormii; sognai:

vedevo in sogno che vedevo il vero:

desto, più non lo so, nè saprò mai…);

nel chiaro sonno, in mezzo a un rombo d’api,

si ruppe il tenue filo. E poi che gli occhi

apersi, cerco i due penduli capi

in vano. Mi levai sopra i ginocchi,

mi levai su’ due piedi. E l’aria invano

nera palpo, e la terra anche, s’io tocchi

pure il guinzaglio, cui lasciò la mano

addormentata. Oh! non credo io che dorma

la mia guida, e con lieve squittir segua

nel chiaro sonno il lieve odor d’un’orma!

Egli è fuggito; è vano che l’insegua

per l’ombra il suono delle mie parole!

Oh! la lunga ombra che non mai dilegua

per la sempre aspettata alba d’un sole,

che di là brilla! Vano il grido,

vano il pianto. Io sono il solo dei viventi,

lontano a tutti ed anche a me lontano.

Io so che in alto scivolano i venti,

e vanno e vanno senza trovar l’eco,

a cui frangere al fine i miei lamenti;

a cui portare il murmore del cieco…

[…] Chi che tu sia, che non vedo io, che vedime, parla dunque: dove sono? Io voglio

scansar l’abisso che mi sento ai piedi…

di fronte? a tergo? Parlami. Il gorgoglio

n’odo incessante; e d’ogni intorno pare

che venga; ed io qui sto, come uno scoglio,

tra un nero immenso fluttuar di mare,

Così piangeva: e l’aurea sera nelle

rughe gli ardea del viso; e la rugiada

sopra il suo capo piovvero le stelle.

Ed egli stava, irresoluto, a bada

del nullo abisso, e gli occhi intorno, pieni

d’oblio, volgeva; fin ch’— io so la strada —

una, la Morte, gli sussurrò ― vieni! —

“Il fringuello cieco”

Finch… finché nel cielo volai,

finch… finch’ebbi il nido sul moro,

c’era un lume lassù, in ma’ mai,

un gran lume di fuoco e d’oro,

che andava sul cielo canoro,

spariva in un tacito oblìo…

Il sole!… Ogni alba nella macchia,

ogni mattina per il brolo,

– Ci sarà? – chiedea la cornacchia;

– Non c’è più! – gemea l’assiuolo;

e cantava già l’usignolo:

– Addio, addio dio dio dio dio… –

Ma la lodola su dal grano

saliva a vedere ove fosse.

Lo vedeva lontan lontano

con le belle nuvole rosse.

E, scesa al solco donde mosse,

trillava: – C’è, c’è, lode a Dio! –

“Finch… finché non vedo, non credo”

però dicevo a quando a quando.

Il merlo fischiava – Io lo vedo -;

l’usignolo zittìa spiando.

Poi cantava gracile e blando:

– Anch’io anch’io chio chio chio chio… –

Ma il dì ch’io persi cieli e nidi,

ahimè che fu vero, e s’è spento!

Sentii gli occhi pungermi, e vidi

che s’annerava lento lento.

Ed ora perciò mi risento:

– O sol sol sol sol… sole mio? –

Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli, “Il cieco” (poemetti)

Giovanni Pascoli, “Il fringuello cieco” (Canti di Castelvecchio)