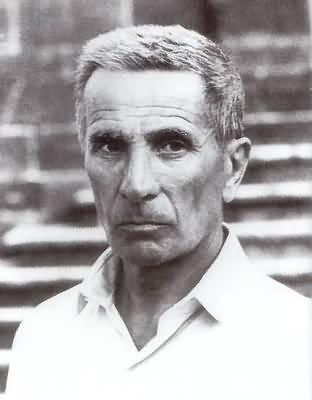

Una cosa che comincia per elle

In questo racconto, contenuto nell’antologia “Boutique del mistero”, Buzzati racconta la lebbra, malattia innominabile e contratta dal mercante Schroder costretto a girare seminudo con la campanella del lebbroso.

Versione integrale audio del racconto

Cristoforo Schroder, mercante in legnami, andò subito a letto, perché non si sentiva bene. Mandò poi a chiamare il medico dottor Lugosi, ch’egli conosceva da anni. Il medico venne e sembrò rimanere perplesso. Escluse che ci fossero cose gravi, si fece dare una bottiglietta di orina per esaminarla e promise di tornare il giorno stesso.

Il mattino dopo lo Schroder si sentiva molto meglio (…)

“Sono qui con un amico, questa mattina” (…)

“Tutto bene, le orine. Solo vorrei farvi un piccolo salasso. ” (…)

Intanto il visitatore estraneo, senza togliersi l’ampio mantello, aveva deposto sul tavolo il cappello e un pacchetto oblungo che mandò un rumore metallico. Lo Schroder notò con un senso di vago malessere, che l’uomo si era seduto quasi sulla soglia come se gli premesse di stare lontano da lui.

” Don Valerio, voi non lo immaginate, ma vi conosce già” disse allo Schroder il medico (…)

Vi dirò non ho mai avuto l’onore di incontrarvi personalmente, ma so qualche cosa di voi che certo non immaginate. ” (…)

“Non era un uomo alto, tutto nero in faccia, con uno strano cappello a cilindro? ” insisteva don Valerio. ” E non aveva una specie di campanella? Non vi ricordate che continuava a suonare? ” (…)

” E chi era quell’uomo, allora? ” chiese lo Schroder con asprezza, come per far capire che se il Melito aveva qualche cosa da dire, era meglio che lo dicesse subito. (…)

Voi, piuttosto, chi credeste che fosse?” (…)

Un povero diavolo, un disgraziato (…)

“Uno zingaro, poteva essere. Per far venire gente li ho visti tante volte suonare una campana” (…)

” No. Non era uno zingaro. O, se lo era stato una volta, non lo era più. Quell’uomo, per dirvelo chiaro, è una cosa che comincia per elle. “

” Una cosa che comincia per elle? ” (…)

“Un ladro? Volete dire?” (…) Un lanzichenecco forse?… ” (…)

” Nè un ladro nè un lanzichenecco ” disse lentamente il Melito. ” Un lebbroso, era. ” (…)

Sono l’alcade, caro signore (…)” In quel pacchetto c’è la vostra campanella ” rispose. ” Uscirete immediatamente di qui e continuerete a suonarla, fino a che sarete uscito fuori del paese, e poi ancora, fino a che non sarete uscito dal regno. “

“La giacca, la mantella, e basta. L’altro deve essere bruciato. Per la carrozza e il cavallo si è già provveduto.” (…)

Dino Buzzati. La boutique del mistero. (Oscar Mondadori, Mondadori, 1968)