La prima novella proposta è incentrata sulla tesi che la verità è inconoscibile, che ognuno ha la sua verità che non combacia con quella degli altri. La seconda mostra come solo nella pazzia si è davvero liberi.

Ma insomma, ve lo figurate? C’è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, suo genero. Cose che capitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamìta di tutti i forestieri eccentrici.

Pazza lei o pazzo lui; non c’è via di mezzo: uno dei due dev’esser pazzo per forza. Perché si tratta niente meno che di questo… Ma no, è meglio esporre prima con ordine.

[…] la signora Frola, poveretta, non pare, ma è pazza.

Pazza da quattro anni, sì. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia farle vedere la figliuola. Quale figliuola? È morta, è morta da quattro anni la figliuola; e la signora Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita; per fortuna, impazzita, sì, giacche la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva scamparne, se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia lui, invece, suo genero, che non vuole più fargliela vedere.

Per puro dovere di carità verso un’infelice, egli, il signor Ponza, seconda da quattro anni, a costo di molti e gravi sacrifici, questa pietosa follia; tiene, con dispendio superiore alle sue forze, due case: una per sé, una per lei; e obbliga la sua seconda moglie, che per fortuna caritatevolmente si presta volentieri, a secondare anche lei questa follia. Ma carità, dovere ecco fino a un certo punto: anche per la sua qualità il pubblico funzionario, il signor Ponza non può permettere che si creda di lui, in città questa cosa crudele e inverosimile: ch’egli cioè, per gelosia o per altro, vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola.

Dichiarato questo, il signor Ponza s’inchina innanzi allo sbalordimento delle signore, e va via. Ma questo sbalordimento delle signore non ha neppure il tempo di scemare un po’, che rieccoti la signora Frola[…]

[…] E la signora Frola, con la maggior semplicità e naturalezza del mondo, dichiara a sua volta[…]

Il signor Ponza, poveretto – ottimo, ottimo inappuntabile segretario alla prefettura, compito, preciso in tutti i suoi atti, in tutti i suoi pensieri, pieno di tante buone qualità – il signor Ponza, poveretto, su quest’unico punto non… ragiona più, ecco: il pazzo è lui, poveretto; e la sua pazzia consiste appunto in questo; nel credere che sua moglie sia morta da quattro anni e nell’andar dicendo che la pazza è lei, la signora Frola che crede ancora viva la figliuola.[…]

E questa idea gli si fissò talmente nel cervello, che non ci fu più verso di levargliela, neppure quando, ritornata dopo circa un anno florida come prima, la moglietta gli fu ripresentata. La credette un’altra; tanto che si dovette con l’aiuto di tutti, parenti e amici, simulare un secondo matrimonio, che gli ha ridato pienamente l’equilibrio delle facoltà mentali.

[…] « E intanto », conclude con un sospiro che su le labbra le s’atteggia in un dolce mestissimo sorriso « intanto la povera figliuola mia deve fingere di non essere lei, ma un’altra; e anch’io sono obbligata a fingermi pazza […]»

“Il treno ha fischiato”

Farneticava Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio , ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale.

[…] E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia , poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.

[…] Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente.

[…] – E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare… – Il treno? – Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva:

– Si parte, si parte… Signori, per dove? per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria.

[…] Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. – Magari! – diceva – Magari! Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva.

[…] Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente Assorto: concentrato. nòria: macchina per sollevare l’acqua ancora in uso, all’inizio del Novecento, nelle campagne meridionali. sturati: aperti. tutte… angustie: del suo triste mondo soffocante. anelante: ansimante. travaso: trasferimento. lande: terre. Il treno ha fischiato. […]Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le foreste… E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebbro della troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo: – Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato…

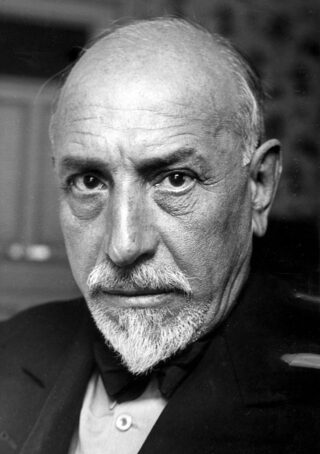

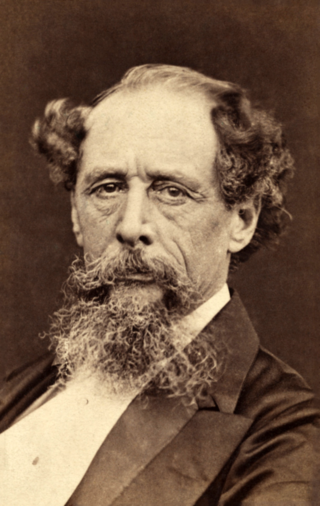

Luigi Pirandello

Il treno ha fischiato

Luigi Pirandello, “Novelle per un anno”, (1922, Mondadori)