I due brani antologizzati dalla Lettera Scarlatta di Nathaniel Hawthorne presentano sul proscenio della narrazione due figure intrecciate e profondamente diverse: Hester Prynne ed il reverendo Dimmesdale. Lo sfondo è quello di una civiltà ipocritamente e fanaticamente religiosa, pronta a mettere al patibolo Hester per essere stata trovata incinta durante una prolungata assenza del marito: il padre della nascitura Perla è proprio il reverendo. Nel primo brano si comincia ad intravedere il disordine psicologico che nel secondo brano porterà il reverendo alla morte, dopo aver sofferto sino alla fine del romanzo di un senso di colpa profondo per la propria codardia.

Nel suo ultimo singolare incontro con Mr Dimmesdale Hester Prynne era rimasta turbata nel vedere in che stato fosse il pastore. I suoi nervi sembravano assolutamente a pezzi. La forza d’animo era avvilita a debolezza infantile. Strisciava inerme sulla terra, mentre le sue facoltà intellettuali conservavano la pristina forza; anzi avevano forse acquistato una energia morbosa, che soltanto la malattia avrebbe potuto conferire loro. Conoscendo una sequenza di circostanze ignote a tutti gli altri, Hester poteva facilmente intuire che, accanto alla legittima azione della coscienza, sul benessere e sulla tranquillità di Mr Dimmesdale operava e tuttora era in azione un terribile meccanismo. Memore di ciò che era stato una volta quel povero peccatore, la sua anima si commosse davanti al brivido di terrore con cui si era appellato a lei – la donna esclusa – invocando aiuto contro il nemico scoperto per istinto. Hester decise che egli aveva diritto a tutto il suo aiuto. Poco abituata, nel suo lungo esilio dalla società umana, a misurare i principi di giusto e ingiusto in base a criteri esterni a se stessa, Hester ritenne – o parve ritenere – di avere nei confronti del pastore una responsabilità che non aveva verso nessun altro, neppure verso l’intero mondo. I legami che la univano al resto dell’umanità – legami di fiori, sete, oro o chissà quale altro materiale – erano stati spezzati tutti […]

«Popolo della Nuova Inghilterra!», esclamò con una voce che si levò sopra gli astanti alta, solenne, maestosa – eppure pervasa dal tremore e, a tratti, possente come un urlo che scaturisse dagli insondabili abissi del rimorso e della pena – «voi che mi avete amato! Voi che mi avete considerato santo! Guardatemi qui, il peggior peccatore! Finalmente! Finalmente! Sono nel luogo dove avrei dovuto ergermi sette anni fa, con questa donna, il cui braccio – più di quel po’ di forza che mi ha trascinato qui – mi sostiene in questo terribile momento, impedendomi di prostrarmi con la faccia a terra! Ecco la lettera scarlatta che Hester porta! Avete tremato tutti vedendola! Ovunque la portassero i suoi passi – ovunque lei cercasse di trovare riposo, sotto quel terribile fardello – dappertutto il simbolo ha gettato intorno a lei un bagliore sinistro di ripugnanza e di orrore. Ma ecco in mezzo a voi un uomo davanti al cui marchio di infamia e di peccato voi non avete tremato».

Parve a questo punto che il ministro non dovesse rivelare il resto del suo segreto. Ma combatté contro la debolezza del corpo – e ancora di più contro la codardia del cuore – che tentava di sopraffarlo. Respingendo ogni aiuto, avanzò di un passo avanti alla donna e alla bambina.

«Il marchio era su di lui!», continuò quasi con accanimento, tanto era deciso a rivelare tutto. «L’occhio di Dio lo vedeva! Gli angeli lo additavano! Il demonio lo conosceva bene e lo affliggeva con il tocco delle sue dita di fiamma! Ma egli lo nascondeva agli uomini con scaltrezza e si aggirava fra voi con il portamento di uno spirito addolorato, perché puro in un mondo di peccato! Triste, perché lontano dai suoi congiunti in cielo! Ora, nel momento della morte, sta davanti a voi! Vi incita a guardare ancora la lettera scarlatta di Hester! Vi dice che, pur con tutto il suo arcano orrore, è soltanto l’ombra di quello che egli porta sul petto e che anche questo, il suo marchio rosso, è soltanto il segno di ciò che l’ha inaridito nel profondo del cuore! C’è qualcuno qui che mette in dubbio il castigo di Dio su un peccatore? Guardate! Guardate la terribile testimonianza!»

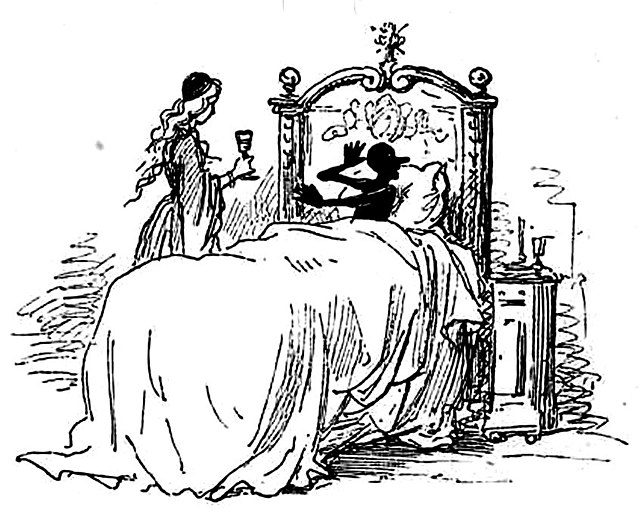

Con un gesto convulso strappò il paramento sacro dal petto. Ecco la rivelazione! Ma sarebbe irriverente descriverla. Per un attimo lo sguardo della moltitudine inorridita si concentrò sullo spaventoso miracolo, mentre il ministro si ergeva con il volto avvampante di trionfo, come chi, nello spasimo di un dolore acutissimo, abbia conseguito la vittoria. Poi si abbatté sul palco! Hester lo sollevò un poco e gli sostenne la testa contro il proprio petto. Il vecchio Roger Chillingworth si inginocchiò al suo fianco, con un volto vuoto e vacuo, che sembrava privo di vita. «Mi sei sfuggito!», ripeté più di una volta. «Mi sei sfuggito!»

[…]

Perla gli baciò le labbra. Si spezzò l’incantesimo. La grande scena di dolore, nella quale la bimba selvaggia aveva avuto la sua parte, aveva risvegliato tutta la sua tenerezza, e, mentre cadevano sulle guance del padre, le lacrime erano il pegno che sarebbe cresciuta in mezzo alla gioia e al dolore umano, non per combattere contro il mondo, ma per essere donna nel mondo. Anche verso sua madre si era compiuta la missione di Perla, quale messaggera di angoscia. «Hester», disse il pastore, «addio!»

«Non ci incontreremo più?», sussurrò lei piegando il volto sul suo. «Non trascorreremo insieme la nostra vita immortale? Sì, sì, ci siamo riscattati a vicenda con tanto dolore! Guardi lontano nell’eternità con quei luminosi occhi morenti. Dimmi quello che vedi».

«Silenzio, Hester, silenzio!», disse con tremula solennità. «La legge che abbiamo infranto! Il peccato rivelato in modo così orribile! Che soltanto questo sia nei tuoi pensieri! Ho paura! Ho paura! Forse, quando abbiamo dimenticato il nostro Dio – quando abbiamo violato la deferenza reciproca per l’anima dell’altro – da quel momento è stato vano sperare di poterci incontrare nell’aldilà in una unione eterna e pura. Dio sa ed è misericordioso! Ha dimostrato misericordia soprattutto nella mia afflizione. Infliggendomi questa tortura da portare sul cuore! Mandando quel terribile vecchio tenebroso a tenerla sempre incandescente! Portandomi a questa morte di ignominia davanti a tutti! Se una sola di queste agonie fosse mancata, sarei stato perduto per sempre! Sia lodato il suo nome! Sia fatta la sua volontà! Addio!»

Quest’ultima parola accompagnò l’estremo respiro del ministro. La moltitudine, in silenzio fino a quel momento, proruppe in uno strano, profondo clamore di smarrimento e di stupore, incapace di esprimersi se non con quel mormorio che rimbombava sordo dietro lo spirito dipartito.

Nathaniel Hawthorne

Fonte: hawtorne_lettera scarlatta