Cieca di Sorrento

Vicenda tormentata e avventurosa, piena di colpi di scena, nella Napoli dell’Ottocento.

Il marchese Rionero, giovane diplomatico napoletano, durante un viaggio governativo a Parigi conosce e s’innamora di Albina, vaga e nobile fanciulla, che poi sposa a Napoli. Una bambina, Beatrice è il primo ed unico frutto del loro amore.

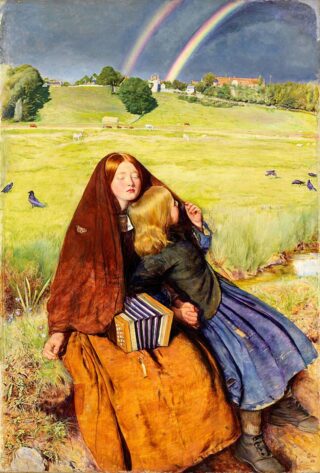

Durante un viaggio diplomatico del marchese, Albina e Beatrice restano sole nella loro villa di Portici dove una notte avviene un fatto atroce. Un ladro penetra nella camera dove dormono madre e bambina per involare un cassettino contenente gioielli d’immenso valore. Albina si sveglia al rumore del ladro e si sveglia pure Beatrice che comincia a piangere per lo spavento, il ladro per farla tacere la sta per pugnalare, ma la madre le fa da scudo e un colpo di coltello al cuore la finisce; il ladro omicida s’invola con il cassettino dei gioielli e Beatrice in preda alle convulsione e allo spavento, la mattina la trovano semiviva. Ma la bambina però non era morta, ma una orrenda convulsione nervosa le aveva strappato la parte più cara della vita. Beatrice era cieca.

Il ladro omicida era un giovane calabrese, Nunzio Pisani, che aveva lasciato il suolo nativo per cercare fortuna a Napoli; suo complice fu il notaio Tommaso Basileo, che grazie alla sua attività notarile aveva saputo delle ricchezze che si trovavano nella casa di Portici ed era anche riuscito a conoscere il giorno opportuno per compiere il furto, appunto durane l’assenza del marchese. Dopo il furto i due complici si dividono e il cassetto delle gioie rimane nella mani del calabrese che lo mette al sicuro, sotterrandolo sotto una quercia, e né a notizie al notaio tramite una lettera, raccomandandogli di far pervenire la sua parte alla famiglia in Calabria nel caso in cui fosse stato scoperto catturato. Evento che avviene; il Pisani viene catturato, processato, e ritenuto colpevole di furto e omicidio viene condannato a morte e afforcato, senza rilevare il nome del complice né dove ha nascosto i gioielli.

Il notaio recupera in seguito il tesoro, ma si guarda bene di far recapitare la parte spettante al suo complice, 10.000 ducati, alla sua famiglia. Diciassette anni più tardi Gaetano, figlio di Nunzio, decide di trasferirsi anch’egli, insieme ad una sorella e un’anziana nonna, a Napoli, per avere notizie del padre, ma soprattutto per continuare i suoi studi in medicina. Scopre che il padre è morto giustiziato per furto e omicidio, ma ignora il nome della vittima Albina, il cui consorte Rionero, insieme alla piccola cieca, dopo il tragico avvenimento, si è ritirato in una villa nella quiete Sorrento, dove conducono una vita molto ritirata. Il marchese si dedica completamente a sua figlia, e non manca di consultare i migliori specialisti, nella speranza di veder un giorno guarita la figlia dalla cecità.

Gaetano per pura combinazione diventa commesso nella curia del notaio Tommaso Basileo, e sempre per una felicissima combinazione gli viene tra le mani la lettera che Nunzio Pisani inviò al notaio dove invitava il complice a dare metà del furto dei gioielli alla sua famiglia nel caso fosse caduto nelle mani della giustizia. Grazie a questa lettera Gaetano entra in possesso della parte del bottino che gli spetta, aumentato dagli interessi maturati in 17 anni, e riesce a carpire la somma di 20.000 ducati all’avaro notaio che il seguito muore di crepacuore. Gaetano è diventato ricco e siccome la sorella prima e la nonna poi erano morte, libero di sé, comincia un viaggio di studio, prima in Italia e poi in Europa, e alla fine si ferma in Inghilterra dove diventa ricco e famoso grazie alla sua arte.

In questa nazione cambia pure i connotati e diventa Oliviero Blackman, ricco di sostanze e di doti mediche, ma con un carattere schivo e cinico, dovuto in parte anche dalle sue sembianze fisiche decisamente brutte: è gobbo, deforme e strabico.

Un nobile napoletano, in viaggio di piacere a Londra lo convince a venire in Italia, a Sorrento da un suo amico, il marchese Rionero che ha una figlia cieca, ed è in cerca di un abile specialista per far guarire la figlia. Oliviero accetta l’invito del nobile e fa il viaggio in Italia e arriva a Sorrento, dove conosce Rionero e Beatrice, e qui succede una cosa che Oliviero non avrebbe mai pensato: s’innamora della vaga Beatrice. Dopo averla visitata, capisce che la ragazza può guarire in seguito ad un suo intervento. Così pone al marchese una condizione terribile, ridare la vista alla figlia, ma in cambio la ragazza deve essere sua! Il marchese si trova in una posizione estremamente imbarazzante, anche perché la ragazza è promessa sposa di un tal cav. Amedeo Santoni, un opportunista, che non ama la bella cieca, ma ambisce alle sue ricchezze e a suo titolo nobiliare, ed anche il Marchese non è attratto dalle brutte fattezze del medico inglese.

L’indecisione di Rionero si risolve dopo che scopre che la figlia non ama Amedeo, e soprattutto dopo che riesce a scoprire le ambigue mire del Santoni. Così il marchese, dopo aver avuto il consenso dalla figlia, che brama riacquistare la vista, anche se deve poi sposare un deforme, accetta le condizioni di Oliviero. Beatrice, grazie all’intervento agli occhi riacquista la vista. Per lei si riapre un mondo nuovo dopo 17 anni di buio. Oliviero dal canto suo subisce una trasformazione morale notevole, anche grazie all’esempio del marchese Rionero, persona esemplare, e diventa devoto e sociale.

Arriva il giorno delle sospirate nozze, tutto sembra procedere per il meglio, ma pochi momenti prima che i due sposi si devono recare nella stanza nuziale e quando il padre abbraccia per l’ultima volta la figlia, scopre che sul suo dito Oliviero ci ha posto lo stesso anello che egli aveva messo al dito della moglie Albina. Si viene così a scoprire che sua figlia Beatrice ha sposato Gaetano Pisani, il figlio dell’assassino di sua madre. Infatti l’anello che Oliviero Blackman, alias Gaetano Pisani, faceva parte dei gioielli involati da suo padre 17 anni prima alla misera Albina. Beatrice che ha assistito alla scena sviene e cade in deliquio. Nel corso della notte, Gaetano sta per suicidarsi con del veleno, ma viene fermato in tempo dal marchese che ha bisogno ancora di lui: Beatrice sta morendo. Il marchese comunque perdona a Gaetano di esser figlio dell’assassino di sua moglie, per lui è sempre Oliviero Blackman, lo sposo di sua figlia. Beatrice sembra riprendersi, «ma la scena dell’anello avea gettato nel seno di Beatrice il germe dell’atroce morbo che la troncava lo stame di vita».

Infatti dopo pochi mesi la vaga Beatrice muore lasciando pieni di cordoglio Rionero e Gaetano che otto giorni dopo la morte di Beatrice, lasciano Napoli a bordo di un vapore che li porta nelle Americhe avendo deciso di onorare la memoria di Beatrice amando e consolando i loro fratelli che piangono.

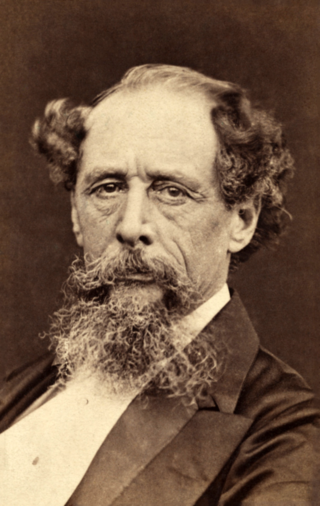

Francesco Mastriani, “La cieca di Sorrento” (1952)