Céline, demonio antisemita e angelo dei malati

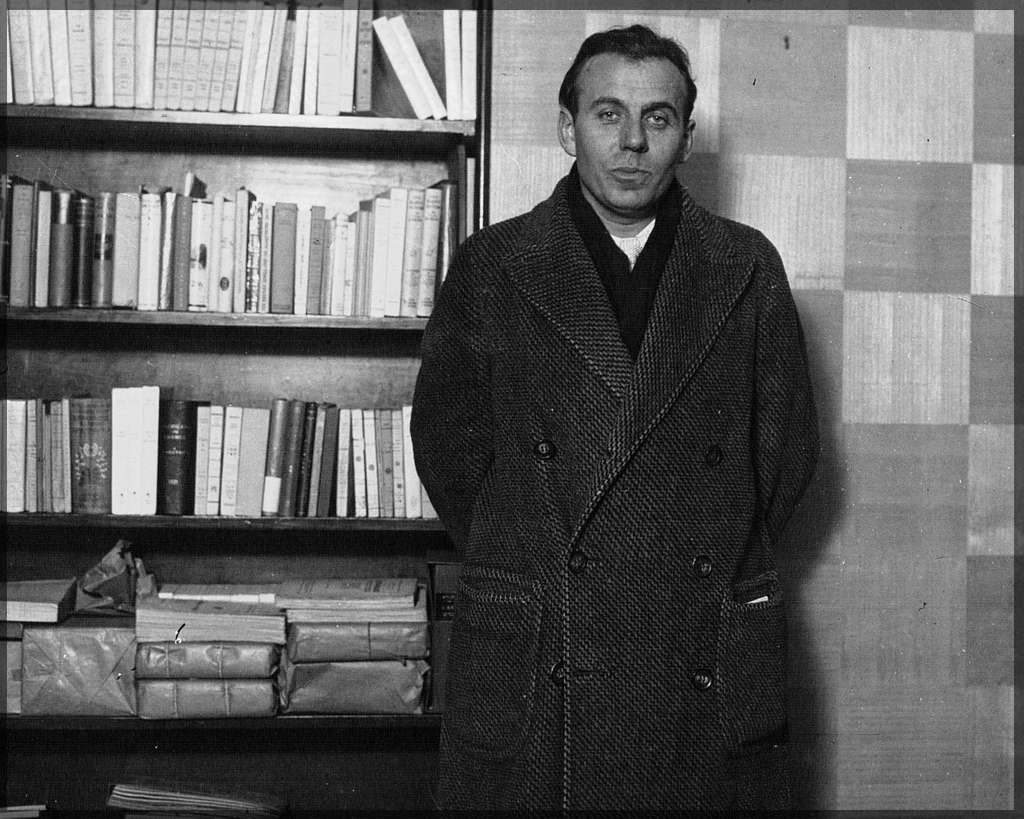

Lo scrittore francese è un personaggio controverso: la sua trilogia lo ha reso celebre e amato dai lettori ma le posizioni espresse in “Bagattelle per un massacro” lo hanno reso un “maledetto” inviso a molti. Non è certo la sua l’unica figura della letteratura in cui si mescolano il valore artistico e la scorrettezza politica, ma nel caso di Louise Ferdinand Destouches si aggiunge un terzo elemento di interesse: l’attività di medico svolta anche negli ultimi anni di vita in modo letteralmente e simbolicamente periferico, marginale, assieme agli ultimi. Lo ricordiamo attraverso un testo che ricorda proprio questa duplicità

[…]

«Il personaggio Céline non potrà mai diventare simpatico a nessun lettore […] Tutto il suo dramma sta […] nella mancanza di equilibrio tra l’intelligenza piena della realtà e la sua resistenza morale»; una realtà sua, fatta però di allucinazioni prodotte dalla realtà vera, e una sua morale negativa che è ispirata e si rivolge a uomini contraffatti che recitano e vivono indossando una maschera mostruosa plasmata dai propri vizi, quelli dichiarati e quelli taciuti. «Céline bisogna prenderlo tutto insieme …» accettando la sua esacerbazione verbale come insostitui

bile mezzo di ricerca. Questo è il giudizio sofferto, ma chiaro e condivisibile, delineato da Carlo Bo, eminente critico cattolico, in un famoso saggio sull’autore di Viaggio al termine della notte (trad. it. Corbaccio 1933), anteposto alla traduzione italiana della sua seconda opera letteraria uscita in Francia nel 1936, Morte a credito (Garzanti 1964). Si tratta di un giudizio utile perché, a differenza delle condanne senza appello espresse da personaggi come Sartre e Moravia, non fomenta la messa all’indice di tutte le opere di questo autore e nel contempo sollecita una condanna senza attenuati delle sue derive antiebraiche e collaborazioniste con i nazisti. Non può infatti essere richiesta a tutti la capacità di un Cesare Cases, lui grande germanista letterato ed ebreo, che, dovendo ammettere che quella di Céline è un’opera straordinaria di ricognizione umana che non ha avuto seguito e che il Viaggio è una delle proposte più forti, il maggior romanzo del Novecento, si spinge a sostenere che quando egli usa il termine “ebreo” indirizzando a questi un odio allucinante, in realtà intende additare al pubblico ludibrio gli emblemi più brutali della modernizzazione capitalistica e cioè l’impero del denaro, la standardizzazione della vita quotidiana, la tecnocrazia, la burocrazia, l’America e l’Unione Sovietica, tutto o quasi tutto. È lo stesso Cases tuttavia che sintetizza meglio il suo pensiero quando dice che Cèline deve essere trattato come qualcuno da stampare al mattino e da fucilare nel primo pomeriggio.

Una vita vissuta

Tutti gli scritti di Céline, quelli letterari e quelli medici, hanno una forte derivazione autobiografica, una biografia complessa, pericolosa, straripante. Precocemente viaggia, impara inglese e tedesco e si impiega in diverse ditte commerciali. Volontario nella Prima guerra mondiale, viene ferito a un braccio e riformato: da questo momento e per tutta la vita soffrirà d’insonnia, di angoscia e di acufeni; nel 1916 dirige per nove mesi una piantagione di cacao in Camerun, quindi lavora in Francia nella redazione di una rivista di divulgazione scientifica.

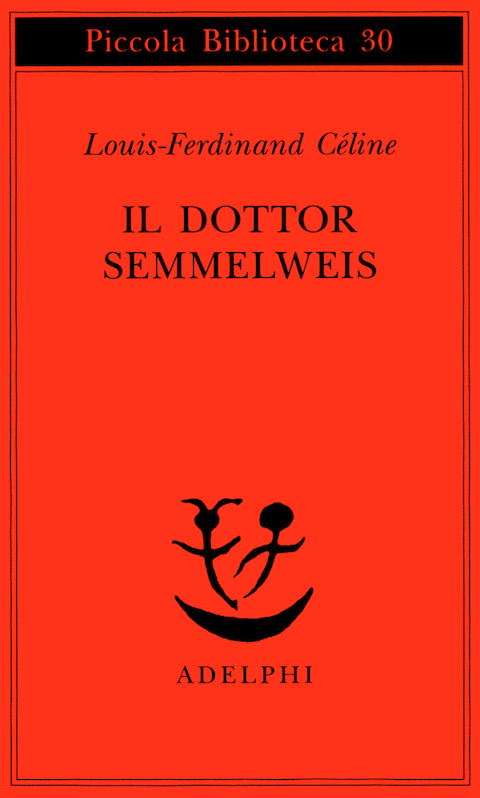

Nel 1918 si iscrive alla facoltà di medicina di Rennes e si laurea nel 1924 con una tesi “romanzata” su Semmelweis, avendo come tutor il suocero e usufruendo di facilitazioni come reduce; in questo stesso periodo è attivo in una campagna antitubercolare della Fondazione Rockfeller.

Fa per un periodo il ricercatore all’Institut Pasteur; dal 1924 al 1928 lavora per la Società delle nazioni, branca “salute”, e viaggia da Ginevra a Liverpool, in Africa, in Italia (a Roma incontra Mussolini in persona che gli parla delle sue campagne antimalariche), a Cuba, negli Stati Uniti e in Canada (dove guida una delegazione di medici sudamericani in visite, tra l’altro, alle fabbriche Ford e Westinghouse) e dopo di nuovo in Europa; in alcuni di questi spostamenti fa anche il medico di bordo. Alla fine del 1927 apre uno studio medico a Clichy dove, a eccezione di un periodo trascorso all’ospedale Laennec, svolge con poche gratificazioni la professione di medico di base nei confronti di una clientela molto povera, disperata, ma contemporaneamente è assunto in un servizio municipale di igiene pubblica, pratica «una medicina collettiva terapeutica» e sperimenta, per conto di alcune società farmaceutiche, dei farmaci, compreso un medicamento contro i dolori mestruali, partecipando attivamente alla Società di medicina di Parigi. Compie viaggi in Germania, Gran Bretagna, nei Paesi Scandinavi e a Vienna; nel 1944, dopo la liberazione della Francia, ripara in Germania con i membri del governo collaborazionista di Vichy e, quindi, in Danimarca, dove passerà in prigione quattordici mesi e risiederà sino al 1951, quando l’amnistia gli consentirà il ritorno in Francia con una condanna per “indegnità nazionale” con la confisca dei beni. Vivrà con la moglie Lucette e numerosi animali a Meudon, a circa 10 chilometri da Parigi, dove continuerà fino alla fine la sua attività di medico, anche se poche erano le persone che accettavano di farsi curare da lui.

Destouches ovvero Céline

In sintesi, Louis-Ferdinand Auguste Destouches (1894-1932) è il medico che diventerà scrittore; Louis-Ferdinand Céline (1932-1961), pseudonimo mutuato dalla nonna materna con il quale pubblica, nel 1932, la sua prima opera letteraria, Viaggio al termine della notte, è lo scrittore medico.

Difficilmente tuttavia apprezzando cumulativamente la vita e le opere dei due personaggi, a differenza di come ha fatto qualche critico, si potrà pensare a una separatezza, a una doppia personalità, del medico e dello scrittore.

Altrettanto difficilmente si potrà pensare all’antisemitismo teorizzato e praticato come a un episodio isolato, espressione di una sorta di terza personalità (1937-1941) illustrato soltanto da tre pamphlet:

– Bagatelle per un massacro (trad. it., Corbaccio 1938),

– La scuola dei cadaveri (trad. it., Edizioni Soleil 1997),

– La bella rogna (trad. it., Fata Morgana 1981).

Ancora difficile sarebbe pensare, come ha suggerito qualcuno, che è esistito un Destouches-Céline comunista, o per lo meno simpatizzante comunista, solo sino al 1937, quando, dopo una visita in Unione Sovietica, formalmente per reclamare e spendere i diritti dei suoi libri tradotti, pubblica un terribile pamphlet antisovietico, Mea culpa (trad.it, Scheiwiller 1975).

Infine, travagliati ma non indice di sicuro pentimento dell’adesione al nazismo, risultano le ultime prove letterarie, la Trilogia del Nord (Da un castello all’altro, Nord, Rigodon), tradotte in Italia nei primi anni Settanta e oggi disponibili in un unico volume (Einaudi 2010). Dunque abbiamo a che fare con un individuo dotato di una certa coerenza, anche spregevole, che solleva, parlandone senza ritegno, problemi personali, sociali da lui direttamente interpretati, importanti e irrisolti e con prospettive che non fanno scorgere nulla di buono, alcuna soluzione, operando abitualmente in maniera politicamente e moralmente scorretta.

Alla fine Céline risulta essere tante cose assieme: populista, volontario in guerra, pacifista, anticolonialista, cosmopolita, anarchico e nichilista, animalista, medico dei poveri, irreligioso e antimassone, igienista e temperante (non beve e non fuma), riservato, affettuoso; tutte queste cose e anche il contrario di esse, o di quasi tutte. È per tali motivi che l’autore e l’uomo Céline è ammirato da alcuni, una ristretta élite intellettuale, osannato da scalmanati che evocano principalmente il suo antiebraismo, guardato con timore dalla maggioranza.

Prima di affrontare gli scritti più direttamente medici e igienici di Céline è opportuno soffermarsi sul Viaggio, un affresco dell’umanità, quella della guerra, dell’industrializzazione, delle colonie, del lavoro industriale, dell’alienazione metropolitana, della miseria delle periferie, delle aridità delle coscienze. In questo scenario si muove lo sconsolato e ironico medico Ferdinand Bardamu che, ferito durante la Prima guerra mondiale e in convalescenza a Parigi, conosce l’americana Lola; si ritrova in Africa; incorre in una serie di avventure sia tragiche sia buffe; raggiunge fortunosamente l’America e si arruola nel servizio immigrazione e nell’industria automobilistica; ritrova Lola, si fa prestare fraudolentemente del denaro e torna in Francia; apre uno studio medico in provincia, dove conoscerà una realtà macabra. Bardamu, dopo un tortuoso ma vitale percorso, iniziato nel buco nero della guerra sbocca al fondo, nel buco ancora più oscuro della morte. La narrazione, incalzante è ricca di esercizi fonici, di slittamenti semantici, di paratassi, di puntini che non assumono soltanto il significato della sospensione. Quelli che seguono sono delle citazioni (tratte dalle edizione dall’Oglio del 1962) scelte perché esprimono più da vicino impressioni o concetti medici molto influenti nell’opera complessiva:

– « I malati non mancavano, ma non c’erano molti che potessero o volessero pagare. La medicina è una cosa ingrata. Quando ci si fa pagare dai ricchi s’ha l’aria d’essere un domestico, e dai poveri ci si diventa un ladro. ‘Onorari’! Quella è una parola! Non ne hanno già abbastanza per mangiare o per andare al cine, i malati, e volete ancora cavarci dei baiocchi per pagare gli ‘onorari’? Soprattutto proprio nel momento che tiran le cuoia. Non è comodo. Si lascia perdere. Si diventa cortesi. E s’è fottuti. » [pag. 277]

– « I miei clienti invece erano degli egoisti, dei poveri, dei materialisti concentrati nei loro progettacci di pensione, ottenuta con lo sputo sanguigno e positivo. Il resto era loro indifferente, persino le stagioni erano loro indifferenti. In fatto di stagioni sentivano e volevano conoscere solo quella che aveva un rapporto con la tosse e la malattia. » [pag. 348]

Numerose sono poi, sempre nel Viaggio, le sentenze riguardanti l’esperienza alla Ford di Detroit che assumono un significato sostanzialmente diverso da come gli stessi argomenti vengono trattati negli scritti più propriamente igienici e in quelli che qualcuno, forse arditamente, chiama di medicina del lavoro. Nell’opera letteraria il lavoro standardizzato, quello osservato e descritto alla Ford di Detroit, viene condannato, se ne rilevano gli eccessi e gli effetti perversi intollerabili, la disumanità che disumanizza, la passività e la subalternità in cui cadono e sono tenuti gli operai. In questo contesto sono inserite espressioni forti di condanna del taylorismo: «Il girone infernale del lavoro», «rimbambimento industriale» («gâtisme industriel»), «Atrocità materiale della fabbrica» e ciò anni prima che altri autori, da Sinclair a Chaplin, descrivessero o rappresentassero le stesse condizioni. Ecco alcuni esempi:

– « Quel che ci trovavano di buono da Ford, m’ha spiegato un vecchio russo in via di confidenze, è che si accettava qualunque persona e qualunque cosa ‘Solo, stai attento – m’ha aggiunto perché mi sapessi regolare – non bisogna far grane da lui, ché se pianti grane ti scaraventano alla porta in quattr’e quattr’otto, e sarai in quattr’e quattr’otto sostituito da una delle macchine meccaniche che hanno sempre a portata di mano e allora non ci hai più mezzo di rientrarci!’ » [pag. 235]

– « Non vi serviranno a nulla i vostri studi qui, ragazzo mio! Voi non siete venuto qui per pensare, ma per fare i gesti che vi si comanderà d’eseguire … Non abbiamo bisogno di immaginativi nell’officina. L’è di scimpanzè che abbiamo bisogno. Un consiglio ancora. Non parlate mai più della vostra intelligenza! Ci saranno altri che penseranno per voi! Tenetevelo per detto. » [pag. 236]

– « Tutto tremava nell’immenso edificio e anche noi dai piedi alle orecchie possedute da quel tremore, le scosse venivano da vetri e dal pavimento e dalla ferraglia, vibrate dall’alto in basso. Si diventava macchine per forza e con tutta la propria carne ancor tremante in quel rumore di rabbia enorme che prendeva il di dentro e il giro della testa e più e più in basso agitava le trippe e risaliva agli occhi in leggeri colpi precipitati, infiniti, continui. A misura che s’avanzava, perdevamo dei compagni. Si faceva loro un sorrisetto lasciandoli come se tutto quel che succedeva fosse pura cortesia. Non si poteva più né parlare né sentire. Ne rimanevamo ogni volta tre o quattro intorno a una macchina. » [p. 236-237]

La tesi di laurea in medicina di Destouches

La tesi di laurea in medicina inizia con un colpo di fulmine, uno stratagemma storico-narrativo rappresentato dal clamore della rivoluzione, «Mirabeau gridava così forte che Versailles ebbe paura»; l’Europa partorisce con dolore una nuova era, febbrile e solo dopo anni si instaura una epoca di “convalescenza”; è in questa contesto che nasce Semmelweis. La conclusione è piuttosto lirica, ma centrata su di una inconfutabile verità storica:

« Fu un grandissimo cuore e un grande genio medico. Egli rimane, senza alcun dubbio, il precursore clinico dell’antisepsi, perché i metodi da lui preconizzati per evitare la febbre puerperale sono ancora, e sempre saranno d’attualità. La sua opera è eterna. Tuttavia nella sua epoca, venne assolutamente misconosciuta. … sembra che la sua scoperta superasse le forze del suo genio. E questo fu forse la causa profonda di tutte le sue sventure. »

[Il dottor Semmelweis, Adelphi 1975, p. 102-103]

Come scrive Guido Ceronetti nella sua acrobatica e scoppiettante postfazione, Céline evoca «la religione laica dell’affamato d’anima che cercava qualcuno da adorare, il santo, il profeta, l’eroe» [pag. 111] e dimostra ampiamente che si tratta di «una squisita agiografia laica, che racconta un solo miracolo e dopo poco pagine precipita il suo santo nel martirio finale» [pag. 112]. È una storia romanzata di grande impatto condotta dall’autore con licenze letterarie poco apprezzate da storici della medicina accademici. Sherwin B. Nuland (Il morbo dei dottori. La strana storia di Ignàc Semmelweis, Codice Edizioni, Torino 2004) nella sua bibliografia la liquida con due parole: «alquanto confusa» (pag. 145). Altri autori si sono impegnati, ma senza ledere minimamente il valore intrinseco e comunicativo dell’opera, a elencare numerosi errori od omissioni riguardanti date, nomi, percentuali di ammalate e di morti; in particolare vengono contestati alcuni aspetti della persecuzione del medico ungherese e più di tutti il finale truculento, quello della autoinoculazione e del suicidio […].

Finale di partita che merita di essere letto:

«C’era un cadavere, sul marmo, al centro, per una dimostrazione, Semmelweis, impadronitosi di uno scalpello, si apre un varco fra gli allievi, rovesciando varie sedie, si accosta al marmo, e, prima che si riesca a impedirglielo, incide la pelle del cadavere, taglia nei tessuti putridi, abbandonato ai suoi impulsi, strappando lacerti di muscoli che poi scaglia lontano. Accompagna le sue mosse con esclamazioni e frasi sconnesse … fruga con le dita e con la lama al tempo stesso in una cavità cadaverica gocciolante di umori. Con un gesto più brusco degli altri si taglia in profondità. La ferita sanguina. Grida. Minaccia. Viene disarmato. Circondato. Ma è troppo tardi … si è infettato mortalmente. » [pag. 98]

I testi “igienici” e di “medicina sociale” di Destouches-Céline

Una raccolta degli scritti medici di Céline è stata pubblicata per la prima volta da Gallimard nel 1977 (Semmelweis et autres écrits médicaux, a cura di J-P. Dauphin e H. Godard, Cahier Céline 3) Si tratta di tutti quelli conosciuti, adeccezione di uno (La santé publique en France, Monde, n. 92, 8 mars 1930, 35-36). Solo una parte di questi testi sono tradotti in italiano in un volume dal titolo di fantasia (I Sotto uomini, Testi sociali, a cura di Giuseppe Leuzzi, Shakespeare and Co., 1993) e cioè:

– Nota sull’organizzazione sanitaria degli stabilimenti Ford a Detroit, del 1925);

– Nota sul servizio sanitario della Compagnia Westinghouse a Pittsburgh, del 1925;

– Per abbattere la disoccupazione abbatteranno i disoccupati? (Le Mois, 1 février 1933, 57-60);

– La medicina alla Ford (Lectures 40, n°4, 1 août 1941 et n. 5, 15 août 1941);

– Le assicurazioni sociali e una politica economica della salute pubblica (La Presse Medicale, n. 94, 24 novembre 1928, 1499-1501).

Nella raccolta italiana compaiono anche due brevi scritti assenti nella raccolta francese, Luisiana I e Luisiana II del 1925, relazioni dattiloscritte come le altre dello stesso anno scritte da Céline in occasione del suo viaggio per conto della Società delle nazioni e conservate nell’archivio storico dell’Organizzazione mondiale della sanità di Ginevra. Sono disponibili dunque solo in francese gli altri testi:

– A propos du service sanitaire des usines Ford à Detroit, Bulletins et Mémoires de la Société de medécine de Paris, n. 10, 26 mai 1928, 303-312;

– Essai de diagnostic et de thérapeutique méthodiques ‘en série’ sur certains malades d’un dispensaire, Bulletins et mémoires de la Société de medécine de Paris, n. 6, 22 mars 1930, 163-168;

– Mémoire pour le cours des hautes etudes, 1932 (inedito sino al 1977).

Si tratta complessivamente di un corpus che èstato studiato a fondo da più autori francesi negli ultimi anni e ultimamente con una monografia da David Labreure (Louis Ferdinand Céline, une pensée médicale, Editions Publibook, 2009). Dettagliata è anche l’analisi fatta in precedenza da Philippe Roussin (Destouches avant Céline: le taylorisme et le sort de l’utopie hygiéniste. Une lecture des écrits médicaux des années vingt, Sciences Sociales et Santé, 1988, 3-4, 5-48).

La lettura degli scritti “medici” di Céline più o meno influenzata dagli scritti specialistici riportati sopra porta a fare alcune considerazioni essenziali.

Si tratta nella quasi totalità di quella che alcuni chiamano “letteratura grigia”, d’occasione (come le relazioni prodotte in occasione del viaggio negli stati Uniti del 1925), in alcuni casi rielaborata in anni successivi; oppure si tratta dei testi di interventi svolti in riunioni di società scientifiche e sono frutto della propria esperienza professionale che, in qualche caso, offre il destro alla formulazione di una teoria generale.

Un nucleo preponderante di questi scritti fa riferimento al lavoro e si capisce che l’autore è stato profondamente colpito dalla novità e dall’importanza di ciò che verrà inteso come fordismo. Si dimostra convinto della ineluttabilità del lavoro come condizione di guerra permanente, della fabbrica come campo di battaglia, dei lavoratori come soldati prima votati al sacrificio e poi reduci invalidi. Ed ecco il rimedio a questo stato di cose: l’igiene non può che divenire «una medicina militare» capace di gestire gli invalidi, di mantenerli nei luoghi di lavoro sfruttando ancora delle capacità residue che si deve materializzare proprio nella organizzazione produttiva inaugurata da Ford. Viene prefigurato un «capitalismo organizzatore» che eroga, a partire dalle grandi fabbriche, una «medicina razionalizzata, preventiva, collettiva». I malati cronici, gli invalidi, i reduci di ogni tipo di guerra dovranno essere inseriti o rimanere nella produzione con una speciale sorveglianza sanitaria dove i medici dell’azienda sono anche sociologi che si recano a casa dei lavoratori per curarli ed educarli: il medico, a differenza di come opera il paternalismo cattolico, deve saper riconoscere nella malattia la colpa individuando le condotte da correggere. Ne risulta un “igienismo industriale” improntato alla congruenza tra razionalizzazione della medicina e razionalizzazione del lavoro che riconduce alle aziende moderne, e non allo stato liberale, la possibilità di aver cura dello stato sanitario della popolazione. Applicando in pieno una tale ipotesi, secondo l’autore, si risolverebbe alle radici il problema delle assicurazioni sociali, il cui compito sarebbe svolto in tutto e per tutto dalle aziende. Viene così enunciata un’utopia igienistico-produttivistica, un controllo feroce della manodopera e il controllo sociale, gli stessi che hanno ispirato Metropolis, il film di Fritz Lang del 1927.

Il titolo dello scritto del 1933 Per abbattere la disoccupazione abbatteranno i disoccupati? è tanto accattivante quanto deludente risulta la lettura del testo. Dopo una visita in Germania Céline indaga le cause del «gran casino» in cui vive tale nazione e afferma che il problema è costituito «anzitutto e soprattutto» dalla massa sottoproletaria, definita come «la miseria tedesca» che sopravvive solo grazie all’assistenza statale; le ingenti risorse utilizzate per sfamare i disoccupati e le loro famiglie potrebbero infatti – a detta dello scrittore – risollevare il Paese dalla crisi economica se diversamente investite; per il futuro Céline auspica che «nella cerchia di Hitler si trovi il dittatore alla disoccupazione che organizzi infine questa miseria anarchica e la stabilizzi a un livello ragionevole».

Franco Carnevale

Fonte: E&P – Epidemiologia e prevenzione, rivista dell’associazione italiana di epidemiologia (2012)

Almanacco – Recensione del libro “Céline segreto” della vedova Lucette Céline

Enciclopedia Treccani online: Céline, Louis-Ferdinand