“Mostro” è un termine che nella lingua italiana si colora di molte accezioni diverse: il prodigio, il genio, ma anche l’essere orribile, deforme e però -in quanto tale- in grado di suscitare stupore. Un campionario del quale sono piene la mitologia e la narrativa, fiabe, leggende, cronache, storie e racconti, ma anche la letteratura scientifica. Al tema è dedicato un capitolo del volume “Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo”.

Quando un individuo diventa “anormale” per la società? “Mostro” è un termine che nella lingua italiana si colora di molte accezioni diverse: il prodigio, il genio, ma anche l’essere orribile, deforme e però -in quanto tale- in grado di suscitare stupore. Un campionario del quale sono piene la mitologia e la narrativa, fiabe, leggende, cronache, storie e racconti, ma anche la letteratura scientifica. La categoria del “mostruoso” tassonomicamente nasce per contrapposizione, accogliendo il diverso, lo sconosciuto, l’anomalo, l’anormale. Ed esercita un’ambigua fascinazione che spesso diventa atteggiamento giudicante, stigma, allarme.

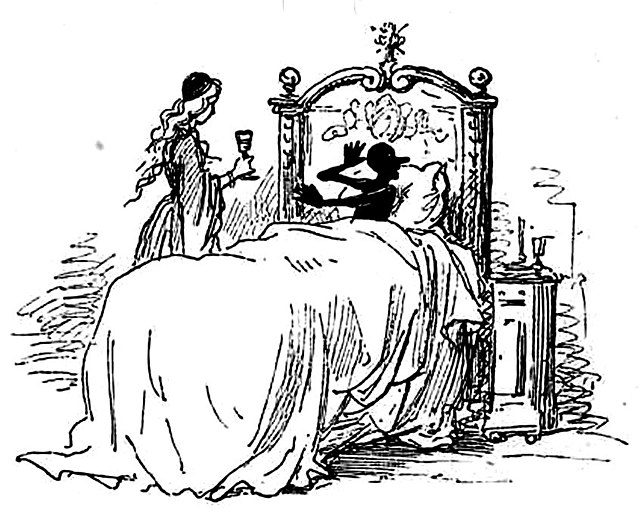

Nella letteratura i richiami alle disabilità e alle deformità sono frequenti, sin dagli esordi: nell’Olimpo Efesto, dio del fuoco e marito di Afrodite, è descritto come “storpio” e oggetto di burle: «questo ci ricorda che gli zoppi erano originariamente visti come personaggi buffi», avverte Leslie Fiedler, evidenziando la differenza con l’atteggiamento invalso nei secoli seguenti, quando il “diverso” sarà spesso associato a malvagità e timore. Visioni rappresentate, ad esempio, dallo “storpio” e machiavellico sovrano Riccardo III di Shakespeare; da Quilp, il “nano mostruoso” in agguato contro Little Nell nella Bottega dell’antiquario di Charles Dickens; dall’animo inaridito del capitano Achab del Moby Dick di Herman Melville, con una gamba sola; dal suo omologo assassino Long John Silver, nell’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson.

E ancora, il “deforme” e spietato Roger Chillingworth nella Lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne, il

Capitano Uncino ritratto da James Barrie nel Peter Pan, il “gobbo” di Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Il campionario negativo delle persone menomate e con deformità è ricco quanto quello compassionevole, presente soprattutto nella letteratura infantile. Si pensi alla sopravvivenza finale del piccolo Tim nella Favola di Natale di Dickens, intenzionata a convincerci che il disagio della disabilità può sempre essere alleviato o risolto dalla filantropia.

Ma, ammonisce Fiedler, «altri racconti incentrati su guarigioni quasi miracolose (come Heidi e il Giardino Segreto) rivelano similitudini impressionanti con le storie basate sulla paura: è il desiderio che non esistano handicappati e che finalmente spariscano tutti».

Lorenzo Montemagno Ciseri, analizzando figure reali, mitologiche e letterarie identifica la dimensione come uno degli elementi determinanti del mostruoso: si pensi solo agli esseri giganteschi e minuscoli in cui si imbatte Gulliver. Tante soprattutto «le figure di giganti che caratterizzano il Medioevo occidentale, a cominciare da quella del mostruoso Grendel nemico dell’umanità e protagonista diabolico del Beowulf» per arrivare alla Commedia di Dante, che cristallizza più di ogni altra opera «nel nostro immaginario le figure dei mostri infernali».

Analoga morbosità, curiosità e interesse letterario si legano alle persone più piccole, come i Pigmei citati già in Omero, mentre Aristotele nei Problemi si interroga sul motivo che porta alla nascita di uomini nani

e, più in generale, di creature più grandi e più piccole, rispondendo che due sono i possibili motivi: lo spazio in cui si sviluppa l’embrione o il suo nutrimento. La poesia “Judge Selah Lively” tratta dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, nella trasposizione di Fabrizio De Andrè del 1971, descrive un nano con una famosa strofa che è forse la più feroce e fedele espressione dello stigma: «una carogna, di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo».

In altri casi l’atteggiamento è quanto meno formalmente diverso. Il reality show “Our Little Family”, in onda anche in Italia con il titolo di “Una famiglia extra small”, vede protagonista Michelle Hamill con i suoi

tre figli, tutti con nanismo. Sempre su Real Time ha avuto un notevole successo, tanto da aver già inanellato nove stagioni, “Questo piccolo grande amore”, serie che racconta la storia di Bill Klein e di Jennifer Arnold, una coppia di persone nane. E rimane nella memoria di tutti gli amanti del jazz il pianista Michel Antoine Petrucciani (1962-1999), con una osteogenesi imperfetta, patologia ereditaria nota come “sindrome delle ossa di cristallo”, spesso definito per contrappasso come un “gigante”.

Da osservare a margine come, con la pandemia di Covid-19, il mondo sia stato sconvolto dall’aggressività di microrganismi, mentre la letteratura distopica e fantascientifica preferisce immaginare nemici macroscopici, in genere più grandi e forti degli esseri umani.

Michel Foucault stabilisce un nesso tra il pregiudizio socio-culturale e le categorie etico-giuridiche:

Il mostro è una violazione delle leggi e della natura che fa cadere il modello di essere umano, la legge si trova davanti all’impossibilità di concettualizzare secondo natura ciò che egli è […] è un essere che non rientra nelle categorie morali e questo stravolge, allarma il diritto che non riesce a funzionare. L’ausilio arriva dal sapere medico che differenzia ciò che è mostruoso per natura, che è più giustificante, da ciò che è mostruoso per la condotta.

Ma anche l’approccio scientifico non risolve la questione, secondo Focault, poiché con le perizie psichiatriche «si seleziona una mostruosità morale e da qui parte la storia di questo concetto che ne porterà un altro: quello della perversione»

Su una tavoletta d’argilla babilonese risalente al 2800 a.C. si distingue tra mostri: per eccesso, ad esempio con sei dita; per difetto, cioè mancanti di un organo; doppi, come i gemelli siamesi. Non meno antiche sono le prime immagini del genere: la Venere di Willendorf, raffigura una donna steatopigia, cioè con una spiccata lordosi lombare.

Secondo Fiedler rappresentazioni simili sono frutto dell’osservazione di esseri umani con anomalie fisiche e per questo eretti a divinità: la famosa statuetta paleolitica simbolo di fertilità, risalente al 23.000-19.000 a.C., «ritrae con precisione quasi clinica» una donna obesa «diencefaloendocrina con ipertonia parasintomatica, sterilità e riduzione della libido», mentre «altri mostri, ritenuti per molto tempo puramente fantastici, possono essere stati dei tentativi di rappresentare anomalie riscontrabili soltanto nei feti abortiti».

La teoria è insomma che «l’osservazione delle malformazioni umane precedette la creazione dei mostri mitici». Nella maggior parte dei casi, però, le nascite di bambini con deformità venivano interpretate come presagio di malaugurio e portavano all’infanticidio. La stessa parola “mostro” porta con sé questa duplicità: il latino monstrum, cioè “segno degli dèi”, rimanda alla stessa radice di monstrare e di monere, ammonire, mettere in guardia.

Con l’Illuminismo la connotazione magico-religiosa del corpo mostruoso comincia a cedere all’analisi scientifica. In particolare Cesare Taruffi, professore di Anatomia patologica nell’Università di Bologna dal

1859 al 1894 e autore della prima “Storia della Teratologia” (dal greco τέρας, “mostro”), inaugura gli studi delle patologie legate a somatizzazioni corporee anomale. E proprio in questo periodo nasce anche il freak show, come se lo spettacolo facesse da versione popolare della speculazione scientifica.

Comunque anche nei secoli successivi e persino oggi, in una società scientificamente molto più avanzata, non di rado si scivola nello stesso ambiguo obiettivo di suscitare attrazione. Varie forme di spettacolarizzazione della diversità sono presenti nel cinema, nella televisione, nei nuovi media,

magari con l’intento di sensibilizzare i pubblici sul tema delle disabilità.

Marco Ferrazzoli, Francesca Gorini, Francesco Pieri, “Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo” (LuCe Edizioni 2019).

Marco Ferrazzoli, Francesca Gorini, Francesco Pieri, “Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo” (LuCe Edizioni 2019).

“Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo” sul sito di LuCe Edizioni