Anoressia e bulimia, mali dell’anima

I Disturbi del comportamento alimentare (Dca) come anoressia e bulimia nervosa colpiscono, secondo dati Aidap (Associazione italiana disturbi dell’alimentazione edel peso), dai due ai tre milioni di italiani, di cui il 90% donne. « Il tema è presente anche in letteratura. Nel romanzo “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino, Agilulfo, il valoroso combattente del re Carlomagno, è infatti senza corpo », spiega Franco Bonaguidi dell’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr di Pisa. « Quando un giorno il re passa in rassegna le truppe, Agilulfo tiene con la visiera dell’elmo abbassata senza mostrare il volto al re, spiegando: ‘Perché non esisto’. Agilulfo vive il suo corpo come inesistente mentre il suo spirito abita nell’imperatore. Questa scissione aiuta a comprendere quello che può accadere nell’adolescenza quando il disagio sfocia in una situazione patologica »

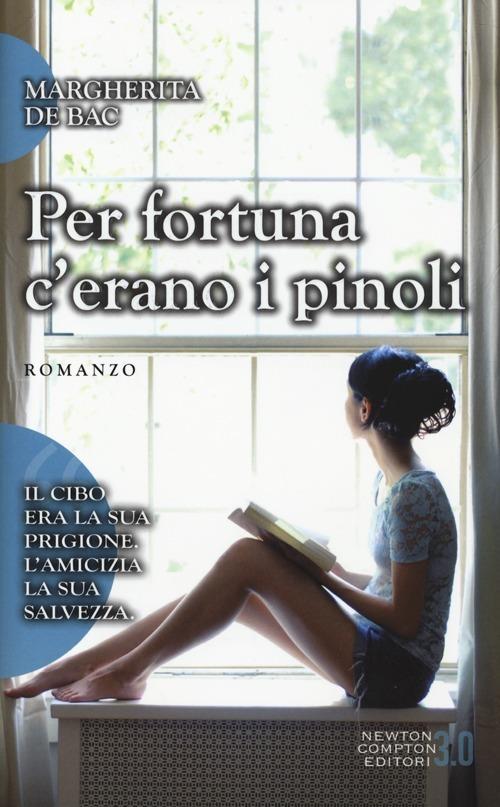

C’è chi controlla in modo ossessivo il proprio peso, sminuzzando il cibo in pezzi sempre più piccoli e rifiutando alimenti ipercalorici. E chi, invece, si abbandona ad abbuffate ‘compulsive’, solitamente in solitudine e di nascosto, ricorrendo poi a vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici, per non accumulare chili in più. Entrambi gli atteggiamenti sono annoverati tra i Disturbi del comportamento alimentare (Dca) come anoressia e bulimia nervosa. Queste patologie psichiatriche complesse colpiscono, secondo dati Aidap (Associazione italiana disturbi dell’alimentazione edel peso). dai due ai tre milioni di italiani, di cui il 90% donne, anche se negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di maschi anoressici, sia adolescenti sia di mezz’età.

“La comparsa dei Disturbi del comportamento alimentare è legata a un distorto rapporto con il cibo e il proprio corpo: per il quale il pasto diventa un campo di battaglia tra desideri e conflitti e tra sensazioni contrastanti”, spiega Franco Bonaguidi dell’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr di Pisa, che continua a fornire cifre fornite dall’Aidap. “Ad ammalarsi sono soprattutto giovani (il 5% sono donne tra i 13 e i 35 anni), bambini (il 21% delle femmine, il 15% dei maschi tra gli 11 e i 17 anni) e adulti (il 20% con più di 35 anni). E, cosa ancor più drammatica, un adolescente su dieci non ce la fa a uscirne”.

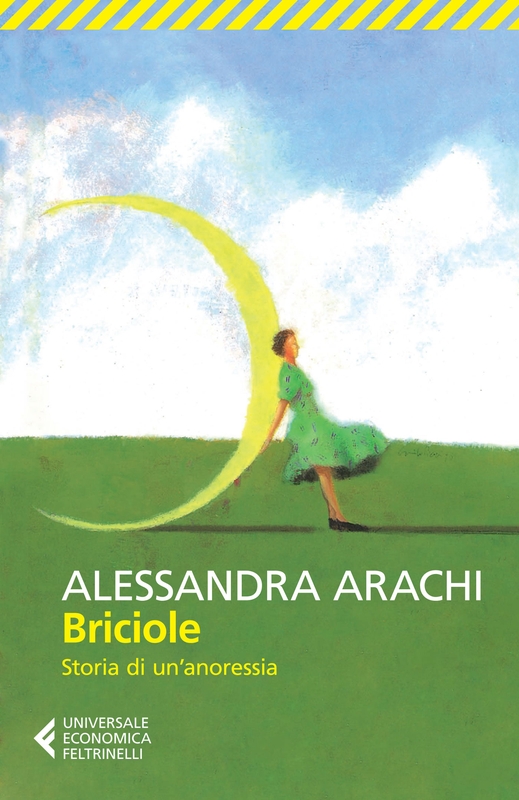

L’anoressia è una malattia complessa in cui interagiscono fattori genetici, ambientali, sociali e psicologici, che si manifestano con l’ossessiva necessità di avere un corpo sempre più magro attraverso il digiuno. Un ideale di bellezza paradossale, che in realtà è una negazione del corpo e della sua autonomia.

“In alcuni casi, nell’adolescente anoressico si riattualizza un disturbo che si radica nei conflitti con la figura materna, dove le fantasie narcisistiche della genitrice invadono la vita del bambino, passando attraverso il controllo del corpo” chiarisce Bonaguidi. L’adolescente tratta e controlla il proprio corpo allo stesso modo in cui la madre ha trattato il suo nel passato”.

Chi soffre di questa visione distorta del corpo (dismorfofobia) vede difetti inesistenti o accentuati, fino a ricorrere alla chirurgia plastica o, nei casi più gravi, all’isolamento e al suicidio. In altri casi, il disturbo non è così radicato, ma fa parte della costellazione depressiva.

“Il tema è presente anche in letteratura. Nel romanzo ‘Il cavaliere inesistente’ di Italo Calvino, Agilulfo, il valoroso combattente del re Carlomagno, è infatti senza corpo”, continua lo psicologo del Cnr. “Quando un giorno il re passa in rassegna le truppe Agilulfo tiene con la visiera dell’elmo abbassata senza mostrare il volto al re, spiegando: ‘Perché non esisto’. Agilulfo vive il suo corpo come inesistente mentre il suo spirito abita nell’imperatore. Questa scissione aiuta a comprendere quello che può accadere nell’adolescenza quando il disagio sfocia in una situazione patologica: si avverte un sentimento di estraneità verso il fisico, frequente in questa età. L’adolescente, infatti, vive con conflitto i cambiamenti dell’organismo, la scoperta della sessualità, l’accesso all’età adulta, la privazione dell’onnipotenza infantile. Una trasformazione che può introdurre elementi di perdita e di angoscia”.

La malattia anoressica-bulimica esprime dunque un profondo malessere psichico che deve essere ascoltato e curato, fin dai suoi primi sintomi, in opportune sedi specialistiche. “In questa malattia la psiche sembra prendere la sua rivincita: l’immagine del corpo trasfigurato e negato della persona affetta da anoressia, diventa l’urlo di dolore, la raffigurazione del profondo e crescente disagio psicologico della nostra società”, conclude Bonaguidi.

Silvia Mattoni

Fonte: Almanacco CNR – Salute