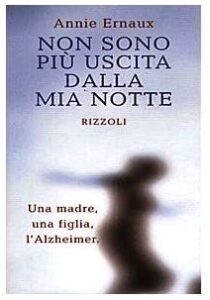

Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi

Oliver Sacks, neurologo di fama mondiale, fa luce su una realtà a lungo messa in ombra, quella dei sordi. Con la sua incredibile capacità narrativa, condita da dosi rare di sensibilità e di empatia, l’autore ci invita a fare un passo oltre la medicalizzazione e a porre lo sguardo alle infinite possibilità dell’essere umano, alle straordinarie sfide (linguistiche e non), a una lingua, quella dei segni, a lungo ostracizzata, e a una cultura degna di nota.

È sorprendente quanto poco sappiamo sulla sordità, che Samuel Johnson definì «una delle più disperate tra le calamità umane»; siamo assai più ignoranti di quanto lo fosse una persona colta del 1886 o del 1786. Ignoranti e indifferenti. Negli ultimi mesi ho provato a parlare della sordità a un grandissimo numero di persone e quasi sempre mi sono sentito rispondere frasi come: «La sordità? Non ci ho mai riflettuto molto, a dire il vero. Non conosco nessun sordo. Perché, c’è qualche cosa di interessante da sapere sulla sordità?». Anch’io avrei risposto allo stesso modo, fino a qualche mese fa. […]

Il termine «sordo» è vago, o meglio, è così generico che non permette di distinguere i moltissimi gradi della sordità, gradi che hanno un’importanza qualitativa, e perfino «esistenziale». Ci sono le persone «dure di orecchio» (o «sordastri»), quindici milioni circa nella popolazione degli Stati Uniti, che riescono a udire in parte quanto viene detto, con l’aiuto di un apparecchio acustico e di una certa dose di buona volontà e di pazienza da parte dei loro interlocutori. Molti di noi hanno un genitore o un nonno appartenente a questa categoria – un secolo fa avrebbero usato il cornetto acustico; oggi usano le moderne protesi. Vi sono poi i «sordi gravi», molti dei quali lo sono in conseguenza di una malattia alle orecchie o di un incidente subìto nei primi anni di vita; ma per loro, come per i duri di orecchio, udire le parole altrui è ancora possibile, soprattutto con gli apparecchi acustici disponibili oggi o in fase di messa a punto, congegni estremamente perfezionati, computerizzati e «personalizzati». Infine vi sono i «sordi profondi» (“stone deaf”) ai quali nessun futuro ritrovato tecnologico permetterà mai di udire le parole degli altri. I sordi profondi non possono conversare nel modo abituale: devono o leggere le labbra (come faceva David Wright) o usare la lingua dei segni, o fare entrambe le cose. Non importa solo il grado della sordità, importa anche e soprattutto l’età, o lo stadio, in cui essa sopraggiunge. […]

Si può forse sostenere che la sordità sopraggiunta in età adulta sia «preferibile» alla cecità, ma nascere sordi è, o almeno può essere, infinitamente peggio che nascere ciechi. Il sordo prelinguistico, infatti, non potendo udire i suoi genitori, rischia di restare gravemente ritardato, se non minorato per sempre, nell’acquisizione del linguaggio, se non si interviene fin dai primissimi anni o mesi di vita. Ed essere menomato nel linguaggio, per un essere umano, è una delle calamità più disperate, perché è solo attraverso il linguaggio che entriamo in pieno possesso della nostra umanità, che comunichiamo liberamente con i nostri simili, che acquisiamo e scambiamo informazioni. Se non siamo in grado di fare tutte queste cose, saremo per sempre singolarmente menomati e isolati – quali che siano i nostri desideri, i nostri sforzi o le nostre capacità innate. Possiamo addirittura essere a tal punto impotenti a realizzare le nostre capacità intellettuali da apparire mentalmente deficienti (10). E’ per tale ragione che i sordi congeniti, i «sordomuti» (11), furono ritenuti degli idioti per migliaia di anni e considerati da una legislazione miope come soggetti «incapaci» – di ereditare, di sposarsi, di ricevere un’istruzione, di svolgere un lavoro non banalmente ripetitivo – e si videro rifiutare i diritti umani fondamentali. Solo verso la metà del Settecento si cominciò a porre rimedio a questa situazione, allorché (forse per il più diffuso atteggiamento illuminato, o forse per un brillante slancio di empatia) la figura del sordo e la sua situazione subirono un radicale mutamento. […]

Si sviluppa, quindi, nei segnanti, un modo nuovo e straordinariamente complesso di rappresentare lo spazio; una nuova “sorta” di spazio, uno spazio formale, che non ha corrispettivo in quanti non usano i Segni (56). Ciò riflette uno sviluppo neurologico del tutto nuovo. […]

È come se l’emisfero sinistro dei segnanti «si facesse carico» di un dominio di percezione visivo-spaziale, lo modificasse, lo affinasse, in un modo che non ha precedenti, rendendo possibili un linguaggio e una concettualizzazione visivi. […]

Essere sordo, essere nato sordo, pone l’individuo in una situazione fuori dall’ordinario; egli è esposto a uno spettro di possibilità linguistiche, quindi di possibilità intellettuali e culturali, che il resto di noi, parlanti nativi in un mondo di parlanti, può a malapena cominciare a immaginare. Noi non siamo linguisticamente deprivati, non ci troviamo di fronte a una sfida linguistica, come i sordi; noi non corriamo mai il pericolo di esser privi di qualsiasi forma di linguaggio o di presentare una grave incompetenza linguistica; ma nemmeno scopriamo linguaggi radicalmente nuovi, né li creiamo.

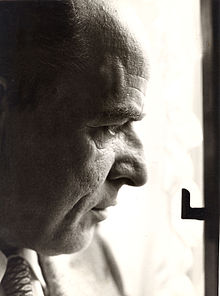

Oliver Sacks

www.cts-pisa.it/cts2018/wp-content/uploads/2018/02/vedere-voci-libro.pdf

Oliver Sacks, “Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi”, Adelphi Edizioni, Milano, 1989.