Riportiamo dal sito dell’Associazione Culturale Clara Maffei un articolo sulla Notte dei ricercatori che si è svolta venerdì 27 settembre 2019 in tutta Europa e, in particolare, su Ern Apulia, uno dei progetti approvati dall’Unione Europea per questa grande manifestazione di divulgazione scientifica, svoltosi a Lecce, nella splendida cornice del complesso monastico degli Olivetani. Nell’ambito delle conferenze organizzate per la Notte da Cnr-Nanotec e Unisalento, si è svolta una presentazione della mostra sulla “Rappresentazione della medicina e della malattia nella letteratura e nell’arte”

Nell’ambito della Notte dei ricercatori che si è svolta venerdì 27 settembre in tutta Europa, e in particolare di Ern Apulia, uno dei progetti approvati dall’Unione Europea per questa grande manifestazione di divulgazione scientifica, si è svolta a Lecce, nella splendida cornice degli Olivetani, un complesso monastico che è divenuto l’hub degli exhibit e delle conferenze organizzate per la Notte da Cnr-Nanotec e Unisalento, una presentazione della mostra sulla “Rappresentazione della medicina e della malattia nella letteratura e nell’arte”. L’esposizione – composta da sei stanze con 18 pannelli e da teche con oggetti del Museo di Storia della medicina dell’Università di Roma La Sapienza – è stata allestita per il Festival della scienza di Genova 2018, e accolta con un successo merito soprattutto delle molte collaborazioni che hanno consentito di realizzarla, a partire da quelle degli Uffici stampa e comunicazione, informazione e Urp del Cnr. La mostra è poi stata oggetto di una tesi di laurea discussa da Rossella Casciello presso la cattedra di Teoria e tecnica della divulgazione della conoscenza, all’Università di Roma Tor Vergata, ed è stata allestita successivamente a Pisa in occasione del 50nnale dell’Istituto di fisiologia clinica Cnr.

Il tema rientra nella cosiddetta medicina narrativa e sintetizza un materiale quasi sterminato, un archivio di centinaia di fonti che partono ovviamente da latini e greci, in particolare da questi secondi per i quali la parola peste aveva anche il significato più ampio di epidemia. I classici guardano alla peste con una duplice ottica: di nemesi (secondo Omero le divinità diffondono l’epidemia come punizione per punire le infrazioni commesse dagli uomini) ma anche naturale, potremmo dire scientifica. Si pensi alla precisione con cui Tudicidide, ma anche Lucrezio, descrivono oggettivamente gli aspetti epidemiologici e somatici delle malattie contagiose. Non a caso Susan Sontag, in uno dei libri più celebri in questo ambito, parla di “malattia come metafora”. Questa connotazione concreta e simbolica assieme rimane peraltro anche nelle epoche successive, per esempio in Boccaccio e Manzoni (che fa della peste il Deus ex machina della sua opera: la celebre “scopa” di Don Abbondio), anche quando il rischio legato al contagio viene contrastato dalle sempre migliori misure igieniche, sanitarie, terapeutiche. La cosa diviene evidente nel ‘900 con autori quali Camus, Malaparte, Mann, dove la peste assurge a simbolo del nazismo, della guerra e dell’abbrutimento morale.

Una svolta nella medicina narrativa avviene con la rivoluzione freudiana, di cui si sta tornando a discutere in questo periodo, in occasione dell’80esimo dalla morte di Sigmund Freud: la profonda revisione critica della psicanalisi, ad opera soprattutto delle neuroscienze e dell’imaging, che hanno ricondotto a cause organiche e chimico-fisiche gran parte dei processi che un tempo definivamo “mentali” e psichici, non inficia l’importanza della riflessione sul valore della parola nel rapporto tra terapeuta e paziente, sulla “parola che cura”, alla quale la psicanalisi ci ha spinto. Una riflessione che – nella psichiatria – si è anche tradotta in senso politico con la riforma Basaglia, che nella seconda metà del ‘900 ha portato l’Italia all’avanguardia rispetto alle pratiche del contenimento, della reclusione, del nascondimento e delle vere e proprie torture cui venivano sottoposti i malati di mente, che in qualche modo Basaglia trasforma da “pazzi da legare” a “pazzi con cui parlare”.

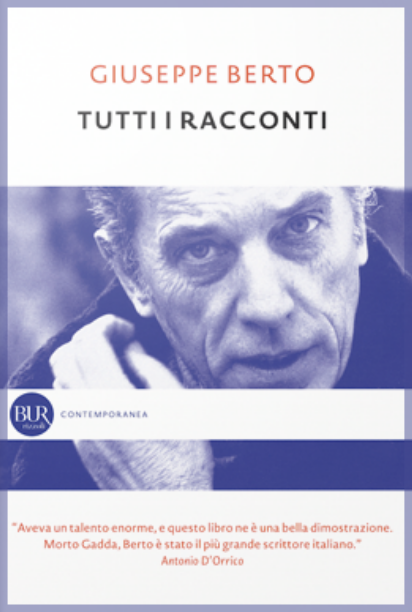

Di questa rivoluzione sociale e terapeutica, direttamente e indirettamente, si sono resi protagonisti letterari autori come Svevo, Berto, Pirandello, Campana: talvolta lambendo – per esempio con Alda Merini – una sorta di “mistica della follia”, di mitologia della “pazzia creativa”, intrepretata come stato “altro” e alternativo, se non addirittura superiore, alla “normalità”. In realtà il mondo della sofferenza psichica è reale e doloroso almeno quanto quello della malattia organica. Peraltro, il medico-scrittore Mario Tobino ha sempre sostenuto, a livello letterario e clinico, la possibilità di un diverso modello di cura ospedaliera, purché si concedessero alle strutture i mezzi e il personale necessari, in opere quali “Le libere donne di Magliano”. E comunque, a distanza di decenni, resta irrisolto lo scarico di gran parte del peso della cura e dell’assistenza dei malati sulle famiglie: il disagio psichico è forse il primo caso con cui si è posto il problema dei caregiver, oggi esploso con l’aumento dell’età media e delle malattie neurodegenerative.

Anche con la cecità, altra “stanza” della mostra illustrata a Lecce, ci troviamo a metà tra realtà e metafora. Omero è cieco, Tiresia è un non vedente, per quanto riguarda gli occhi del corpo, ma come profeta è stato dotato dagli dèi della vista del futuro: in realtà si tratta di due disgrazie che non si compensano, ma si sommano tra loro. Sul piano letterario, questo handicap dà il “la” dal punto di vista letterario a un’esplosione del registro simbolico – Saramago, Borges, Wells con il “Paese dei ciechi”, Hofmann con la “Parabola dei ciechi”… – ma soprattutto patetico, solo che si pensi alle opere di Dickens e Bronte (nel “Jane Eyre”, di nuovo, la malattia è il Deus ex machina che consente il lieto fine dell’opera).

Nella narrativa è però sempre possibile un doppio registro, persino quando si parla dei bambini e di una branca della medicina perturbante come poche, quale la pediatria. Collodi vs de Amicis, potremmo dire, contrapponendo “Cuore” e “Pinocchio”. Ma pensiamo anche alla distanza che corre tra Dickens e Cronin da un lato e Molière dall’altro. Oppure a “Braccialetti rossi”, seriale televisivo di grande successo che in fondo– se guardassimo aridamente al plot – potremmo ridurre a una serie di storie d’amore adolescenziali, che sceneggiatori e produttori hanno però avuto il coraggio di ambientare in un reparto di oncologia pediatrica. Con “Braccialetti rossi” arriviamo alla rivoluzione comunicativa odierna, seguendo un percorso che va dal “brutto male” all’“outing”. Il cancro è un tema molto presente in letteratura con scrittori quali Buzzati, Verga e Solzenicyn, che nelle loro opere focalizzano il terribile “momento zero” della diagnosi, quando le parole diventano pietre ed è davvero difficile trovare “le parole per dirlo”.

Nonostante ciò, anche in questo caso c’è chi riesce a fare del geniale sarcasmo come Luis Bunuel, regista che in una scena de “II fantasma della libertà” trasforma surrealmente il rifiuto della diagnosi da parte del paziente. Per lungo tempo in oncologia hanno prevalso l’eufemismo, le perifrasi, il silenzio, da parte di malati e famiglie, e i tecnicismi come lesione, neoplasia, nodulo da parte dei medici. Oggi siamo in una fase del tutto diversa, quella del coming outing di Nadia Toffa ma anche di Emma Marrone, Mihailovic, Lea Pericoli (la tennista fu il primo personaggio pubblico ad aver reso pubblica la propria condizione di malata): una scelta, ormai una tendenza, che ha le sue contraddizioni e rischia di indurre ottimismo eccessivo, di confondere i termini e i concetti, che lambisce la retorica del “dono”, della malattia che “migliora”. Ma che induce anche a condividere, che esorta alla sincerità e questo è un progresso importante della comunicazione.

Con queste considerazioni la parola è passata ad Attilio Guarini, ematologo all’Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari, che ha parlato delle CAR-T (Chimeric Antigens Receptor Cells-T), cellule modificate in laboratorio a partire dai linfociti T: una nuova strategia di cura che sfrutta il sistema immunitario per combattere alcuni tipi di tumore come linfomi aggressivi a grandi cellule e leucemie linfoblastiche acute a cellule B. Guarini definisce le CAR-T la “vis sanatrix naturae”, il “farmaco vivente”, proprio perché prodotto a partire dalle cellule dello stesso paziente. Ma anche “l’alba di una nuova era”, che il medico ha voluto come titolo della sua presentazione, aprendo alla speranza che il metodo possa illuminare a giorno la cura dei tumori liquidi e anche solidi. Lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di CAR-T è parte integrante delle attività di ricerca condotte dal TecnoMed Puglia, il “TecnoPolo per la Medicina di Precisione” coordinato da Giuseppe Gigli, direttore del Cnr Nanotec di Lecce. Si tratta di un trattamento estremamente complesso e costoso, non sempre applicabile ma, laddove possibile, dai risultati davvero molto incoraggianti.

Ern Apulia è un progetto europeo coorrdinato da Unisalento. L’evento ha aperto la nuova stagione della rassegna divulgativa “Jam session Nanotec: note di scienza su scala nanometrica”, un progetto Cnr Nanotec di Gabriella Zammillo, realizzato in collaborazione con Liberrima.

Marco Ferrazzoli

Fonte: Associazione Clara Maffei